写字楼办公中开放共享区对创新思维有没有促进作用

更新日期:

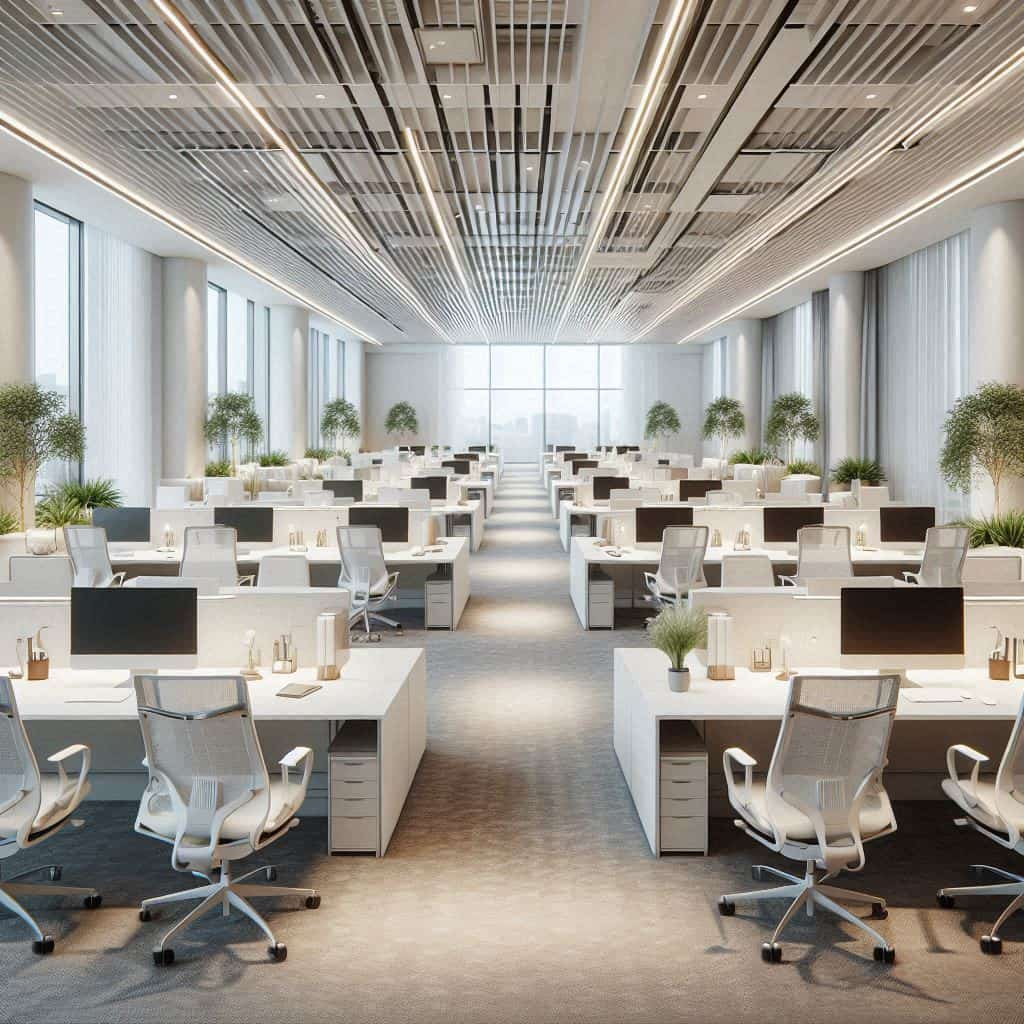

在现代办公环境中,空间设计对员工的工作效率和创造力有着深远影响。近年来,越来越多的企业开始采用开放共享区的布局,试图打破传统格子间的封闭性。这种设计理念是否真的能激发创新思维?我们可以从多个角度展开分析。

首先,开放共享区最显著的特点是促进了信息的流动。当员工不再被物理隔断限制时,跨部门的交流变得更加频繁。例如,在蔚蓝国际大厦这样的现代化办公楼中,设计师特意将休息区与工作区融合,让不同团队的成员在喝咖啡时也能自然讨论项目。这种非正式的沟通往往能碰撞出意想不到的创意火花,而这是封闭办公室难以实现的。

然而,开放环境也可能带来注意力分散的问题。研究表明,部分员工在完全开放的空间中反而效率下降,尤其是需要深度思考的任务。因此,理想的办公设计应当平衡开放与私密的需求。许多企业采用“混合模式”,即在共享区之外保留少量专注舱或静音室,让员工根据任务性质自由选择。这种灵活性既保留了协作优势,又尊重了个体差异。

从心理学角度看,开放空间能营造一种“共同创造”的氛围。当人们看到周围同事积极投入工作时,更容易被激发竞争意识或从众效应。例如,某科技公司将白板墙设置在共享区的核心位置,任何路过的人都可以随手写下想法。这种低门槛的参与方式让创新从“刻意为之”变成了日常习惯,甚至形成了独特的团队文化。

值得注意的是,开放共享区的成功还依赖于配套管理措施。单纯拆除隔墙并不足以推动创新,企业需要同步建立鼓励分享的激励机制。比如定期举办跨部门脑暴会议,或将创意贡献纳入绩效考核。物理空间只是载体,真正的驱动力在于组织如何利用这一载体构建良性互动的生态系统。

对比传统办公模式,开放共享区更符合当代知识经济的特点。在信息爆炸的时代,创新很少来自某个人的灵光乍现,而是多元视角交叉融合的结果。通过降低沟通成本、增加偶发互动,这类设计客观上为跨界合作提供了土壤。某广告公司的调研显示,其70%的获奖方案雏形都诞生于员工在共享区的闲聊。

当然,这种模式并非万能钥匙。不同行业、不同发展阶段的企业需要量体裁衣。创意密集型团队可能受益明显,而需要高度保密或精密计算的领域则需谨慎评估。关键在于理解创新的本质:它既是思维方式的解放,也是资源整合的艺术。办公空间作为重要资源之一,其价值在于能否精准服务于企业的核心目标。

综合来看,开放共享区对创新思维的促进作用是有条件的。它像一剂催化剂,在合适的组织环境中能显著提升创意产出,但若缺乏配套支持则可能适得其反。未来办公设计的趋势,或许不在于争论开放与否的二元对立,而是探索如何通过智能化的空间管理,让同一物理环境动态适应不同工作场景的需求。